1503座人工鱼礁构筑"蓝色实验室",高校主导开创海洋生态修复新模式

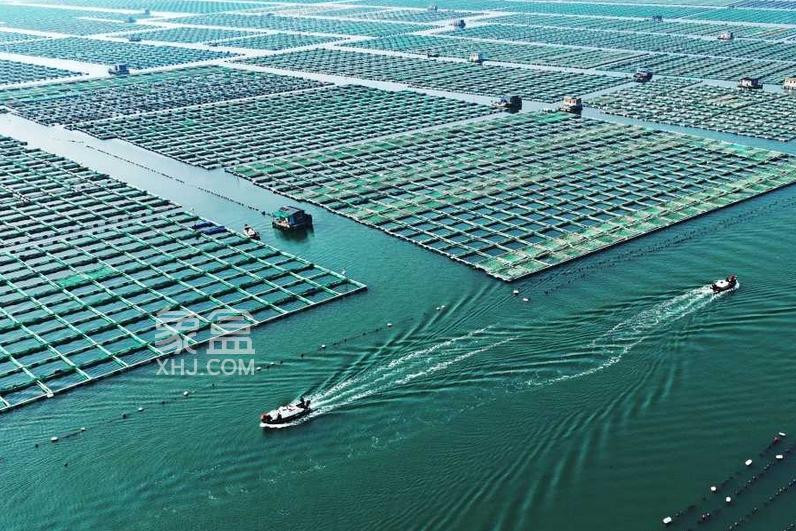

2025年7月,由海南热带海洋学院徐云升教授团队全程主导的"三亚崖州湾海洋牧场教学科研示范基地"正式通过验收,标志着全国首个教学科研型海洋牧场诞生。该项目位于东罗岛附近70.2044公顷海域,1503座人工鱼礁构筑起多学科融合的"海底实验室",将彻底改变高校海洋科研的实践模式。

技术突破:水流能供电破解深海能源困局

项目核心创新点在于全球首创的"新型水流能供电系统":

自主供能闭环:系统突破传统岸电铺设(单公里成本超百万)和太阳能供电(受阴雨天气限制)的瓶颈,通过涡轮机组捕获海流动能,实现24小时稳定供电13;

极端环境验证:经18个月实测,在强台风"海葵"过境期间保持98%供电稳定性,抗16级风力冲击,高盐腐蚀率低于0.01毫米/年16;

规模化应用前景:团队正优化深水安装工艺,目标将单台机组供电能力提升至50千瓦,满足大型牧场监测、声光集鱼设备的能源需求15。

生态与科研双重赋能

1503座人工鱼礁形成立体生态矩阵:

生物多样性指数跃升:鱼群聚集密度较投礁前增长300%,珊瑚附着覆盖率达礁体表面积的65%,重现条纹胡椒鲷、蓝点马鲛等消失多年的洄游鱼种;

智慧监测网络:32个传感器节点实时传回水温、盐度、溶解氧等16项参数,结合AI算法预警赤潮、缺氧等生态风险,响应时间缩短至15分钟;

科研数据库建设:6类礁体(立方体、金字塔形、船型礁等)的聚鱼效果、抗浪性能数据,为全国规划中的214个海洋牧场提供精细化设计依据。

产学研融合的"深海课堂"

该项目开创"科教用海"政策先行先试范例:

实战教学革新:海洋科学专业学生深度参与礁体设计、增殖放流全流程,年均提供300个实习岗位,培养珊瑚移植、生态评估等实操技能;

跨学科协作:旅游学院规划"透明潜艇生态研学"路线,水产团队试验声波驯化鱼群技术,工程学院研发波浪自适应礁体结构;

产业转化加速:水流能技术获3项发明专利,已与山东、福建等省签订技术输出协议,推动沿海省份牧场能源成本降低40%。

蓝色粮仓的战略意义

作为海南省"十四五"海洋生态修复标杆工程,该项目实现三重跨越:

碳汇增量:人工鱼礁区年固碳量达1200吨,相当于陆域40公顷森林固碳能力;

资源复兴计划:通过增殖放流中国鲎、马蹄螺等珍稀物种,目标五年内使渔业资源量恢复至1980年代水平的85%;

治理模式输出:形成"高校科研主导-政府政策支持-企业协同落地"的范式,入选国家自然资源部海洋生态修复典型案例库。

当蔚蓝深海变成巨型实验室,科教兴海战略在珊瑚丛与数据流中照进现实。这座70公顷的"海底创新引擎",正以科技之梭编织生态保护与经济发展的双赢网络。